当虾米音乐传出要关闭的消息,挽歌就开始不绝于耳。

这是一场早有预兆的死亡。早在阿里星球倒下之时,虾米音乐就失去未来,传闻只是加速了它的死亡。

失意收场的音乐故事里,曾经有两位关键先生。他们当年为阿里星球和虾米音乐缔造了宏大蓝图,如今都在各自生活中闲庭信步,并默许了这场死亡。

阿里音乐的总设计师高晓松最近刚刚减掉了26斤肉,挽着13岁的女儿遨游饭局;而另一位领袖——宋柯,在去年出任LIVE NATION中国地区董事长之后,便从公开场合人间蒸发。

悬崖

高晓松在年轻时,就领教了死亡的深刻。

他录取清华时,得到犒赏,前往青岛旅行。途中偶遇算命先生,算了几卦,悉数全中,高晓松预感神算子显灵,一狠心问了个极其沉重的问题,“我啥时候死?”

老先生掐指一算——35岁,你必死。

随后十几年,高晓松惊魂不定。35岁生日前日,他孤身前往五台山,借佛渡劫,决定做个了断。

11月的五台山空空荡荡,正值封山,他遇到一个男孩,说能带他上山。高晓松感觉蹊跷,封山还有导游?但他不想浪费口舌,还是随男孩和司机上路寻佛了。

在佛像前一个人庄严地嘀咕了半天之后,高晓松决定听天由命,随即下山。司机还在路边撒尿,他先上车拧开暖气,结果一打火,停在斜坡的车子竟往前出溜了一步。他不知道手刹已经坏掉,一紧张,一下把挡给摘了,车子顺着斜坡直奔悬崖开去。

高晓松恍然大悟——死神来了。

千钧一发之际,后座一个身影跳到前面一踩刹车,车子刹住,距离悬崖已经不到半米。高晓松转身一看,救他一命的就是那个导游男孩。高晓松傻了,感觉男孩是佛祖显灵,临走时,饱含深情地掏出3000块,让男孩无论如何也要收下。

次日回京,高晓松心有余悸中醒来,打开手机,收到暴风雨般的祝福短信。35岁生日,他感到活着如此美妙,默默告诉自己:“从今以后,我啥都不怕!”

死里逃生之后,高晓松彻底解放了天性,此后他徜徉于文艺的海洋,写歌、拍电影。虽然还兼着麦田唱片的领导,但更多时候,如同闲云野鹤。

当然,这也是因为,他有宋柯。

宋柯从1996年就和高晓松创办了麦田,后来又一同加入恒大音乐,操持阿里音乐。他们就像发明飞机的莱特兄弟、好莱坞的科恩兄弟,虽无血缘关系,但在事业上形影不离。

高晓松学识渊博、出身书香门第,有惊人的口才和浪漫的理想,但遗憾的是他写歌不会唱,创业不守业。所以有两个人出现在了他的身旁,一个是老狼,一个是宋柯。

如果说老狼是高晓松的“嘴”,那宋柯就是高晓松的“屁股”。

“他大手一挥,我就得每天把自己关在办公室里,仔细把计划做了。”宋柯说高晓松是一个企划大师,讲话极富煽动力。

今年6月,高晓松直播翻车,公众形象陷入危机,随后一则“小餐馆因疫情难以经营,高晓松花万元吃顿饭以示支持”的消息,让舆情峰回路转。

高晓松负责开炮,宋柯负责执行。2015年的阿里星球发布会,是两人最后一次双打配合。二人与何炅别别扭扭地在台上跳完一支太空舞之后,开始轮番上台讲述阿里星球的雄谋大略。

当时在高晓松眼中,阿里星球格外崇高,它是一种商业的理想主义样本。

让天下没有难做的音乐生意——阿里星球把歌手、粉丝、唱片公司、演出单位一篮子承包,让他们在自己的平台上买卖、社交,在最底层给中国音乐“通电入网”,对当时版权战争的对手腾讯,简直是降维打击般的嘲笑。

高晓松讲到一半,把肯德基老总拉上台,强调企业与企业的强强联手。肯德基老总没和高晓松过过招、盘过道,没说两句就开始情不自禁地打广告,高晓松站在一旁,一手举话筒,一手叉腰,忍了一会,最后还是把他赶下了台。

等到宋柯上台,高晓松坐到了楚楚动人的林允儿身边。他一向自诩由姑娘引导价值观,此时却显得格外冷酷。他矜持地扭到另一边,手里夹着电子烟,递在嘴边,没有一点跟姑娘多搭话的意思。

那天的高晓松,沐浴在职业经理人的光辉中,心里只有事业。对脚下的“悬崖”,那时他毫无察觉。

投资大佬徐小平评价音乐赛道:“音乐是艺术,投资也是艺术,除了懂音乐、爱音乐的必要,创业团队中一定要有懂音乐的管理者。”而高晓松是中国民谣的旗手,宋柯是内地唱片业的顶尖操盘手。艺术和管理,俩人都占了,阿里音乐,似乎不成都难。

阿里音乐的酝酿,足足八个月,阿里星球也被寄予厚望——但半年之后,它就凉了。

宋柯委屈地说,“那时候我们的产品已经逐渐有商家和粉丝入驻,但平台觉得我们的速度太慢。”

没有人能和宋柯比耐心,从1996年和高晓松创立麦田音乐,他们被盗版和互联网恶心了十几年,但依然壮心不已。他持续地在业内抱怨内容版权赚不到钱,直到2015年加入阿里,才告别音乐产业上游饱受压迫的角色,转身成为版权采购方。

宋柯如释重负,但命运弄人,他十几年来对版权的呼吁竟突然奏效!2015年7月国家大力推动音乐版权法规——用人家的音乐,你怎么能不付钱?

坐在阿里的办公室里,宋柯忆苦,却无法思甜。腾讯音乐在版权大战中的速度让他大开眼界,这些外行做音乐怎么都这么着急?他感觉所有人都疯了。

高晓松很少来公司,何炅压根不来公司,宋柯孤独地守着他们的星球,没人再与他跳太空舞蹈。

边缘人

宋柯对互联网的自信,来的与高晓松死里逃生的时刻大抵相近。

2003年,中国移动找到宋柯,要买他的版权做mp3彩铃。当时还在华纳麦田的宋柯有些诧异,做这么多年音乐,从来都是别人不打招呼直接侵权,没听说过还有上门送钱的。激动的宋柯连忙找华纳领导汇报,华纳领导一听他说mp3,立马火气就上来了,mp3那一套我们不搞。

当时的国际唱片公司很抗拒数字音乐,一听到就容易联想起降质和盗版。

对唱片业那一亩三分地苦大仇深的宋柯,觉得这可能是潦倒的转折,他琢磨了很久,在华纳镀金结束,翅膀足够硬了。

在高晓松的牵线下,宋柯带着麦田音乐加入太合集团。太合麦田高调成立。

刚成立的公司,总共加起来只有6个人,但宋柯充满自信,他深刻地感觉到,中国年轻人需要自己。当时的年轻人,生活枯燥乏味,只有彩铃能让中国青年拥有自己的Style。

当然,更大的诱惑是版权分成。

以往他们卖一份十块钱的正版卡带,只能分到八毛。盗版猖獗和畸形的销售分成,让宋柯多年来除了四处状告,别无他法。而中国移动的许诺是,自己只要15%,剩下的85%由SP(服务提供商)和麦田按五五或者四六分成。

简直是正义的回归。

宋柯带着兄弟孤注一掷地投入到彩铃业务中。而最辉煌的战绩,莫过于和刀郎的合作。

为了和刀郎合作,宋柯跟他喝了5天酒。第一天是刀郎到北京找宋柯,两人混了个脸熟。第二次是宋柯到新疆找刀郎,连续喝了四天。第四天,两人喝得面红耳赤,刀郎终于憋不住,豪迈问道:“大哥,你过来找我肯定是有事儿。”

宋柯一抹嘴边的陈酿:“我还真有一事。”

宋柯想签刀郎,但当时他已经有了经纪人和发行商,宋柯觉得这两个人给过刀郎很大帮助,不忍心横刀夺爱。“我不会抢他们俩的生意,唱片发行合约和演艺经纪约我不会抢。”宋柯喝得满脸通红,豪情万丈:“我跟你签另一个合同!”

“什么合同?”刀郎问。

宋柯想了半天也不知道他要签的这个合同叫什么名:“这样吧,就叫新技术版权合约!”

刀郎感觉宋柯酒品一般,喝多了胡说八道:“大哥你赶快拿走,我都不知道你在说什么。”

宋柯解释:“你注意,你一点都不了解它是什么,其实,我也不太了解它是什么。”

他越说越神秘:“但很有可能,它带来的是比你演出和卖唱片更高的收入。”

说完,两人又接着喝。坐着喝,倒着喝,宋柯暗下决心,这四天,不能白喝。临走时,他语重心长地留下一句话:“我能让你在新疆挣一套别墅!”

刀郎当机立断:“大哥,这个合约我给你!”

这个合约后来给刀郎带来了八位数的收入。在当时的彩铃排行榜上,TOP5里头,刀郎占了三席;TOP10里占到五席。那时候他的《2002年的第一场雪》在全国回荡了一年,现在回想起来都让人浑身发抖。

从1996年入行,宋柯从来没有得到过这样的名利双收,一时间他成为了商界典范、音乐人的楷模。在权威风投机构评选的“2006年中国最具投资价值企业50强”中,太合麦田名列第13;而在《商界中国商业评论》的“2005-2006年度最佳商业模式”评选中,它名列第14。

彩铃让太合麦田成为了一家时髦的公司。

他觉得当时太合麦田的数字音乐已经领衔全球。他的故事也打动了投资人,2005年,宋柯拿到软银赛富900万美元的投资;2008年,韩国SK电讯投来1000万美元。

那时候软银赛富的阎焱为人强势,投项目500万美元起步,项目方谈钱得先拿出时间表。但投资宋柯的时候,阎焱特别爽快。每次两人见面,阎焱都会苦口婆心地叮嘱:“我投这个项目就是投你啊。”宋柯每次听完,都感觉自己不仅是被资本选中,而是被历史选中。

“彩铃一响,黄金万两”,宋柯的战绩感染了同行。就在宋柯出走华纳第二年,华纳制作人卢中强也拿到IDG的投资,进入彩铃大战。他一天写八首彩铃,节奏越来越强,歌词越来越通俗。卢中强的努力没有白费,最终捧红了一个歌手,他叫郭德纲,和他的相声一样,他的《刚刚好》圈粉无数。

而此时,高晓松第一次在KTV听到朋友唱《双截棍》,他被这首歌彻底震撼,虽然他的震撼延迟了好几年,但仍然无法阻挡他的激动和创作欲望,他决心也写一首天马行空的歌,与方文山分庭抗礼。

正当他为《杀了她喂猪》《彼得堡遗书》这两件趁手的作品壮志雄雄之际,宋柯打来急电,让他立即给李宇春的新歌填词。高晓松迅速投入创作情绪,从俄罗斯夜校民谣切换到都市暧昧小调。

宋柯签下了超女冠军李宇春,经过刀郎一役,李宇春是下一个百万美元宝贝。

一个大清早,高晓松和李宇春约在车里,他像一个小记者一样,拿出一张纸,上面写了几个小问题。经过数轮QA,高晓松挥毫写下标题——《冬天快乐》。

靠这张王牌,宋柯牵头成立“数字音乐发行联盟”,搜狐、腾讯、百度、TOM、移动梦网等都被拉入联盟,作为太合麦田的卖场。每卖出一首歌,它们就能获得35%~45%的分成。李宇春的歌只要卖出几万首就能回本,而最后,它们卖出了几十万首。

此时的宋柯,西装革履,皮鞋锃亮,胸口咧开两枚扣,一身的南洋豪门范儿。他参加企业家聚会,出席颁奖典礼,成为克里斯蒂娜演唱会座上宾,接受各大媒体采访,并在周末回到北京约朋友打一场高尔夫球。

游离于大千世界的高晓松,也不甘寂寞。

仿佛受到宋柯的感召,他鬼使神差写了一篇博客,揭发韩寒在《三重门》一书中全文引用《青春无悔》的歌词,未经自己授权,应该把书全部下架。他本来只想让韩寒付一点赔偿,给江湖立一立规律,但当时的律师斗志昂扬,比自己还要激动,坚持要打一场大的,“咱们让他把书都下架!”高晓松思来想去,觉得自己确实占理,有理走遍天下,高韩大战一触即发。

然而,高晓松始料未及,舆论竟一边倒地支持韩寒。一群人跑到高晓松的博客,说自己的文章引用了罗大佑的歌,还引用了许巍的歌,每个人都来找他自首。高晓松被推进了道德深沟,最后惨败收场。自此以后,高晓松发誓不再和人上网吵架。

宋柯的好日子也并没有持续太久。随着彩铃赚来的真金白银越滚越多,由移动、SP、内容方三者构成的闭环,也发生了内部的倾轧。“诚实”成了一种稀缺的素质——彩铃下载量被瞒报;销售终端以各种名目被划分成多块,哪块收益会分给内容提供方,移动说了算。

“290亿的无线音乐收入,其中180亿被算作功能费,中国移动不承认这属于无线音乐收入。”宋柯的内容版权,最后又被挤回10%不到的空间。他对这个市场开始失望。

在接受美国记者采访的时候,宋柯的回答变得抽象。

记者问他未来的计划是什么,宋柯说要提供更多的音乐附加值,“就是你买了一块钱的东西,感觉像是买了一个五块钱的东西。”美国记者没听明白,他又补充说:“当年轻人想要去唱卡拉OK,我们可以提前通过伴奏和歌词让你学习这首歌。”老外听傻了。

彩铃业务占到了公司七成收入,宋柯被死死卡在其中,这个业务的下游抢着吃肉,他只能喝汤。这是宋柯第一次在互联网乘风破浪,只是短短几年之后,他就被彻底挤到边缘。他曾经幻想过互联网时代音乐行业的标准应该在中国产生,他后来承认,自己过于天真。

智能手机的时代来临,彩铃开始变得无足轻重。

2011年,不约而同地,宋柯和高晓松纷纷留下一句颇有分量的话,然后各自走向了令人匪夷所思的方向。

宋柯在太合麦田的最后一年,抛出一句“唱片已死”,然后跑到北京CBD卖起了烤鸭;高晓松的酒驾案开庭审理,在被告席上,他举起皱巴巴的纸条,上头赫然八个大字——酒令智昏,以我为戒。

宋柯去了朝阳区烤鸭店,高晓松去了东城区看守所。

乌托邦

宋柯从1996年和高晓松创立麦田音乐至今,每一次辗转都是高晓松牵线搭桥,唯独卖烤鸭,是自己头铁拿的主意。有记者跑到他的餐馆,问他为啥放弃了崇高理想。他指着鸭子说,“吃完烤鸭第一件事儿是,我应该付你钱,而且还现结;你做得好,人家还夸你。你看这是什么态度呀这是!”

版权买卖的失利,宋柯耿耿于怀。

宋柯从清华毕业后,到美国留学,和本科一样,读环境工程,高晓松管这叫“固体废物”专业。留美期间,他读到一本《音乐商业》,书中描述了怎么把一首歌变成可以赚钱的版权产品,以及可能与版权发生任何关系的商业行为。宋柯如获至宝,将其视为“圣经”。

但这份虔诚和激情只维持了短暂的光阴。

当他拿到第一张信用卡,立刻跑到琴行去买设备,看店的小男孩问他玩什么类型的音乐,宋柯想了半天,冒出一句,摇滚。男孩问哪种摇滚,他又被问住,男孩心里大概有了数。他拿出各种类型的吉他,轮番给宋柯秀了一遍。宋柯目瞪口呆:“你是专业搞音乐的吧?”小男孩答:“我哪行啊。”

宋柯后来回忆,这孩子去给崔健伴奏都没问题。

当时在美国最感染他的是张朝阳,那时候他留着一头长发,理想是做一个摇滚乐队主唱,但后来不知为何放弃理想做起了互联网。看到琴行的小男孩,宋柯大彻大悟,他彻底打消了玩音乐的想法。他也没去做和环境工程有关的事,读了两年书之后就开始做销售,卖各种东西,包括珠宝首饰。

回国后,宋柯延续了自己的珠宝生意。当时的高晓松,已经是国内颇有名气的音乐人,《同桌的你》火遍全国。他当时想做专辑,但没有钱,就找宋柯投了点。

1996年五一假期,高晓松给宋柯打电话,“师哥,来亚运村上班吧,”

“上什么班?”

“咱们的公司啊,你给我投专辑,我帮你注册了一个公司,叫麦田音乐。”

在宋柯的朋友圈里,不管高晓松在不在场,每次吃饭,都会提到这个人。“他是我们的Shadow。”宋柯这样形容他:“晓松常会有一些令人发指的、怂人听闻的言论。但他是个热心肠。”

高晓松经常会完美地操办一件事情,等到步入正轨,然后消失于世界各地。他给麦田起的名字,源于对塞林格小说《麦田里的守望者》的热爱。朴树的名字,也是高晓松起的,他本来叫濮树,高晓松觉得难写,就改成了朴树,“俩字儿一写出来,都是木字旁,枝枝丫丫向上生长着,很好看,就像一片树林。”高晓松对自己的修改颇为满意。小柯的名字也是出自高晓松手笔,专辑临近下场,高晓松说柯肇雷这名字笔画太多,以后你就叫小柯,这样好记。

虽然高晓松没有公开说,但阿里星球的名字,和他的审美也脱不开关系。他早年去美国的时候,最喜欢上的网站就叫“孤独星球”,是一个旅游网站,这是他那时放眼世界的一扇窗。

麦田成立前后,高晓松每天拿着大哥大,大哥大上还别着一个BB机。只要电话一响,他就掏出这个“大板砖”,倍儿有面子。

电话终于浮夸地响了起来。高晓松接通电话,第一次听到朴树的声音,“我叫濮树,我想卖歌。”

高晓松把朴树约到了一个小树林细谈,“你既然想要卖歌,就先唱几首呗。”朴树连唱两首,高晓松大为动容,他问朴树,“你唱得这么好,为什么要卖歌啊?自己唱多好,你形象又那么好。”

朴树回答很直白:“我觉得你们音乐圈里的人都是白痴,我只想卖歌赚钱,赚了钱我自己做唱片,我不想跟音乐圈里的人打成一片。”

高晓松感觉朴树说话比自己还没谱,对他的兴趣变本加厉:“就算音乐圈里白痴多,但也还是有很多有理想的人,比如我。你的专辑就交给我来做吧。”

朴树成为了麦田音乐第一个签约歌手,随后麦田又签了叶蓓、尹吾。高晓松在《如丧》一书中这样形容麦田当时的光辉岁月:“在疯狂晕眩的世纪末安静地弹琴唱歌的麦田音乐,我们的,骄傲的,麦田音乐。”

他对当年麦田创立的回忆中,总是充满肉麻的诗意和疯狂的北京俚语。只有这段话,他多少有些克制。

在北京亚运村的一间小办公室里,高晓松和宋柯陷入了一种无法自拔的浪漫主义创业激情中。当时公司电话费的90%都是大家的午夜爱情长途账单;在公司厨房开办小饭桌,和乐评人、发行商打成一片;每天收到全国寄来的上百封手写信件。

高晓松感性,宋柯沉稳,他们的朋友、同事、前同事,无人提及两人有任何细微的相似性。

在年轻时所有能记住的梦里,高晓松总握着一把假枪,碰到敌人就落荒而逃,但跑也跑不快,最后只能无数次地装死,然后悲伤醒来。

在第一本书《画在墙上的脸》中,高晓松说自己年轻的时候并不自信。

宋柯是他创业路上的那把“真枪”,无论走到哪,只要一提到宋柯,他就得把宋柯在清华的伟岸形象歌颂一番。而每次有记者采访宋柯,问他大学的时候为什么那么风光,他就三番五次地解释,称高晓松的很多描述是戏剧化的,他说的一些场景确实存在,但剧情被夸大了。

“但晓松是我的贵人。”宋柯的音乐事业,完全是在高晓松的谋划中亦步亦趋。

当年做麦田音乐的时机,也许并不明智。

高晓松和宋柯在1996年成立麦田,对未来会发生什么,他们似乎并没有看明白,过去的计划经济时代没有给他们提供任何参考意义。他们当时觉得,就算有盗版,只要制作、批发、零售体系的利益分配合理,麦田一样能赚钱。

这是两人在创业道路上,第一次对未来的盲目自信。

但从音乐水准上,麦田有能吹的资本。麦田独立运作四年,发行了高晓松的《青春无悔》、朴树的《我去2000年》,以及达达乐队和叶蓓的唱片,每一张都在水准之上。但盗版让很多努力变得白费。有三个月的时间,麦田发不出工资,好在宋柯打麻将技术精湛,在牌桌上把公司拉出了鬼门关。

两人完全是在用爱发电。

大家喝酒、吹牛、谈恋爱,情到浓时就用烟头烫自己胳膊。保守估计,宋柯的胳膊上有6个疤,高晓松耐燃性更高,有20个。宋柯说,年轻的时候她觉得这和纹身是一个意思,只不过纹身更好看而已。

在麦田难以为继的时候,高晓松又发挥了关键作用,为宋柯牵线华纳唱片。

华纳中国副总的身份,让宋柯在内地音乐圈变得举足轻重,成为了真正的音乐大佬。

宋柯愿意把商人、理性的标签搁在自己身上,和高晓松的骚柔和扭曲力场有意识地划清界限。但华纳的同事詹华,以及软银赛富的投资人羊东,提到宋柯,最后都会落到他的感性。

在和刀郎谈论那笔合作的时候,宋柯原本有机会拿到刀郎的所有合约,之所以只签了新技术版权合约,想法很简单,“当时突然想到自己的公司刚起步时,那时候我把朴树做红了,然后出现一个出价更高的人买走了朴树,那时我的心里是不舒服的。”

宋柯出生的时候,父亲已经52岁,先有四个女儿。老来得子,老父亲决心把宋柯揍成一个男人,当时他的生活环境和教育环境,没有“爱”这个词,只有爱党爱国家,没有爱父亲、爱儿子。成长环境让宋柯对情感的表达羞于开口。理性是一种不由分说的正确。

高晓松的成长环境则恰恰相反。在他的《矮大紧指北》中有这么一段故事:

少年时代的高晓松,心情愉快地走在冬季的大街上,忽然间“当”的一声,他眼前一片发黑,一摸脸,满手是血。他四处看了半天,结果发现是一个大白菜帮子砸到了自己的脑袋,冬储的大白菜冻得像块砖。

高晓松血流满面地冲到卫生所。护士心疼地在他的脑袋上竖着缠了一圈绷带,高晓松立即想起电影里败退的敌军才竖着绑绷带,革命英雄都是横着绑。于是他就要求护士横着再绑一圈,护士说:“横的地儿你也没受伤啊。”高晓松非常坚持:“我没受伤我也得这么绑。”

顶着两圈绷带,高晓松自个儿回了家。他母亲一看说:“你怎么回事?”高晓松说:“走到街上不知道怎么回事,被白菜帮子给开了瓢儿。”一家人什么都没说,也没找人理论,接着吃饭,没当回事。高晓松就是在这种宽松环境中长大。

他说,那次开瓢儿,让自己的脑子彻底开窍,从此学习总是第一。

工具人

那年冬天的白菜帮子,让高晓松后来的生活平步青云,但42岁时的酒后驾驶,又让他元气大伤。

入狱前,他刚刚拍完电影《大武生》,还和许家印大老板商议了一场音乐行业的强强联手。但2011年的夏天,他蜷缩在东城看守所的铺盖卷里,一想到电影、一想到音乐,就感到焦虑,如丧考妣。

但让高晓松感动的是,许家印并没有嫌弃自己,在狱中,他收到许老板的口信,“不离不弃,一切照旧。”

高晓松人在看守所,但心已属于许家印。

获释后,高晓松为表态度,决定把宋柯也拉入伙。这段时间,卖烤鸭的宋柯一直在研究餐饮圣经《海底捞,你学不会》。高晓松让他入伙恒大的时候,他怀念音乐,却又眷恋卖烤鸭,突然他又想起半年来一直想说的那句话,“音乐是一个伟大的行业!”

宋柯重回江湖。

恒大音乐的玩法,许家印给出了一个明确提议——1年要办50到100场演出。即便这个数字一开始让高晓松和宋柯觉得不可思议,但许家印很快用他操作恒大足球的逻辑说服了两人。

2010年,恒大投入足球,当时的中国足球陷入了假球丑闻,产业陷入低谷,许家印找准抄底时机,一举将恒大足球推向了顶峰,甚至一时间在整个亚洲所向披靡。而他们在音乐市场的打法,就是复制恒大足球。

音乐行业同样处在低迷的状态,恒大希望找到最专业的操盘手和最有市场的歌手,像足球联赛的频率一样,大量进行商演,门票和赞助将撑起这套商业模式。而高晓松和宋柯就是那个最专业的操盘手。

许家印左手恒大足球,右手恒大音乐。他往一边看的时候,是意大利名宿“银狐”里皮;他往另一边看的时候,希望那个人是中国音乐教父宋柯。

宋柯说过:“我最大的驱动力就是虚荣。”他被许家印一语击中,两人的手紧紧地握在了一起。

为表忠心,宋、高纷纷入股恒大音乐,宋柯热情高涨,投在恒大音乐的钱,比烤鸭店还多;高晓松更是势在必得,骄傲地说:“我们希望能建立一家百年唱片公司”。

第一个计划,就是一口气举办60场演唱会。

2014年年初,宋柯带着郑钧和大张伟,跑到《天天向上》做宣传,像乔布斯当年发布iPhone一样,宋柯用改变世界的口气宣布:“用一张电影票的钱,看演出!”说完,台下掌声雷动。

高晓松打起广告也毫不逊色,他到深圳卫视和黄健翔搭档解说,节目组要求两人在台上要假装很激烈的样子,这样节目好看。高晓松十分配合,开始在节目中撒开了吹,最狠的一段,是他宣称要代表恒大音乐收购中国唱片和乐华娱乐。

高晓松的爆料,立刻引起业内哗然,大报小报纷纷猜测、深刻分析,最后记者跑去问宋柯,收购进展如何?宋柯一脸无奈,解释说,晓松只是去弘扬一下恒大品牌,但没想到他会这样弘扬。

两人卖力的宣传,似乎并没有奏效。

几个月之后,市场的乏力和盈利下滑开始显现。歌手号召力下降,除了赞助,再没有更大的消费力。而且,母公司地产公司给音乐产业带来的协同力量也并不多。2014年,他们的26场演出共为公司贡献了4491万元收入,这笔钱并没有覆盖成本,这一年恒大音乐节的毛利率,仅为-6.75%。

放言收购中国唱片和乐华娱乐后不久,高晓松、宋柯与恒大的合约到期,二人并没有续约。

高晓松口中的百年基业,只撑了不到三年,虎头蛇尾。

高晓松:所有人都老了,再没有人死于心碎。我数着日子和钱,等着永逝降临。

离开恒大的高晓松考虑是继续创业还是读博。但没过多久,他就拉着宋柯走进了马云的太极禅院。

阿里星球,便在这次商议中,开始了初步的酝酿。

在恒大音乐的成绩,让人很难满意,虽然宋柯说临走时已给许老板一切都料理周到,但他们迫切需要一个机会证明自己,这是对日渐老迈的雄心一个交代。

关于这个夙愿,马云几乎能给他们提供一切。

2015年7月,高晓松出任阿里音乐董事长,宋柯出任CEO。痛定思痛的高晓松,在发言的戏剧化处理上变本加厉,又宣布了一个难以挽回的诺言,“这将是我俩音乐职业经理人生涯的最后一站”。

同年,国家推行了“剑网2015专项行动”,首次将音乐版权作为重点治理领域,在严令之下,各大网站及App纷纷下线未授权音乐作品。音乐市场版权“红线”被划定,大战正式拉开帷幕。

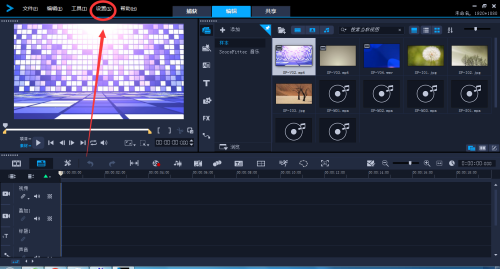

高晓松和宋柯身处旋涡中央,却气定神闲,他们此时做了一个攸关团队生死的战略性决策——他们几乎放弃了播放器版权的战争,而是把精力放在了另一个新型造物上,那就是阿里星球。

阿里星球由收购的天天动听改版而成,将音乐制作、演出、场地租赁、购票、广告宣传整合在这一个平台上,希望以此打造“音乐界的淘宝”。高晓松说,版权大战是在一张大棋盘上下五子棋。简直糟蹋。

“那么大的棋盘,空余的地方没人落一个子,光挤在中间那一块血拼。棋盘的中腹部是‘音乐版权’,边角地是音乐产业的其他环节。”那时的高晓松,用一个文绉绉的比喻,彰显出了对格局的洞若观火。

他有更大的愿景,希望用阿里星球,让音乐行业彻底改变:“我们争取在三年内做成一家世界级的音乐机构”。当时,高晓松手里的资源太足了,他说什么都行。

在关键的时刻,他们做出了疯狂的决定。但疯狂只持续了几个月。不满的声音开始出现,并甚嚣尘上。

2016年初,虾米音乐的创始人王皓主动调到了钉钉,随后多个VP陆续出走,原天天动听的整个市场团队集体辞职。员工正在用行动向高晓松和宋柯表示抗议。

与此同时,阿里星球的运作也远不如预期。

平台最初设置了50个品类,预想每个品类有100个资源进驻。小半年过去后,每个品类只入驻了20个资源。另外,用户增长缓慢,原来天天动听的用户存量也在迅速流失。

阿里失去了耐心。2016年12月11日,打开阿里星球,用户看到的,是下载虾米音乐的弹窗。

不久,阿里音乐公布了“阿里星球将在近期停止音乐服务”的公告。

高晓松和宋柯的幻觉,以白纸黑字的形式,破灭。

这款仅存活9个月的产品,下线时,在App store的评分仅有二星。阿里星球一夜之间的衰落,虾米也受到了影响。整个团队的气势,达到了冰点。

据艾瑞咨询《2016年中国在线音乐行业研究报告》,2016年,QQ音乐整个矩阵在音乐版权的覆盖率达到了90%,而阿里音乐只有20%。

2018年12月,腾讯音乐娱乐集团于纽交所上市。腾讯音乐鞭尸,阿里星球覆灭,版权失利,宋柯悄悄离去。

而高晓松则继续充当他的互联网“门客”,左右逢源,好像所有遗憾都能被远方的诗意消化。后来阿里投资网易云音乐,马云对音乐的布局有了新转移,虾米音乐受到被抛弃的揣测,命运开始变得扑朔迷离。

2020年年底,人们开始轻易地因一条传言,为虾米唱起了挽歌。老用户的青春被提早锁进了灵堂。

高晓松在20多年前就在标榜自己为“门客”,门客实现目标的路径,就是通过依附某个主子,将自己工具化。

三日无君,便惶惶不安,是门客的常态,然而,高晓松却一直能腾挪于各色显赫之间,并达成归属。

或许,怪就怪高晓松的家训,把诗和远方根深蒂固地栽培进他的大脑,他老是望着远方,然后把每一种德才兼备尊称为大师,又把每一个大师物化为灯塔,这些灯塔永远在彼岸诱惑着他。

他还是更适合拿一把假枪,四处流亡,并寻找时机就地装死。

只是,可怜宋柯在音乐行业24年,从做唱片到演出,再到去阿里改变世界,数次辗转,却一直受制于角色的边缘化和策略的不合时宜。虽然他老说高晓松是自己的贵人,但后者,多多少少,也在向外复制自己,让宋柯也变成了一个用于侍奉的工具,而难以成为商业世界的传奇。

就像虾米的无路可选,在资本的杀伐下,文艺的宿命大抵如此,乌托邦的前提,是资本主义。(千寻专栏 首席人物观)

关键词: 虾米音乐