沿着鼓楼西大街最南边往北走,左手边第二个路口拐进鸦儿胡同,穿越紧挨着的人家,没到广化寺的路口再拐进一条小径,走到尽头,你会看见门上一张朴素的白纸写着“鸦儿胡同53号”。

徐涛和我约在光涧实验室的四合院里见面,从院子步行三分钟就能到达波光粼粼的什刹海。

“给你倒杯水吧。”徐涛从另一个房间拿出一个宜家马克杯,我注意到,长方形的会议桌上三三两两放着不同颜色的宜家马克杯,其中也包括徐涛喝的杯子。

她穿着宽松的水洗蓝麻长裤,没有化妆的素净的脸让我想起《声东击西》第95期里徐涛和光涧实验室联合创始人曹蔚聊起男性化妆的主题时,她提到自己不喜化妆。

四合院里,所有的房间里都是会议桌加上塑料折叠椅的配置。如果你常听声动活泼的话,一定对节目嘉宾里常出现的“光涧实验室”并不陌生。

光涧实验室是前豌豆荚团队做的创业服务机构,他们会在这里提供移动办公区域,也组织一些用户访谈、项目咨询等线下活动。

前豌豆荚团队的另一些人则在去年轻芒杂志的内测版里上线了播客RSS订阅功能,并为翻转电台、随机波动等许多播客做了微信小程序的搭建。

2019年徐涛创立声动活泼后回国,获得了光涧实验室几百万人民币的投资。团队从四人扩充到八人,除了日常远程办公以外,声动活泼的小伙伴团队会在这里开选题会,见客户,头脑风暴。

2019年3月,徐涛和合伙人丁教创立了播客音频制作公司声动活泼,希望通过声音这种介质讲述商业故事,“为人们带来启发而不仅仅是知识”。

而此前,她先后作为《第一财经周刊》(后简称“一财”)和36Kr驻硅谷负责人,有超过十年的商业科技记者经历。

前几年,媒体人创业也曾是个如火如荼的风口,但随着公众号的衰弱和互联网流量趋于饱和,风口似乎趋于冷寂。比起短视频、直播的火热,播客似乎是个尚且小众的行业。

但徐涛并不担心小众,她很清楚自己要做什么样的内容——用“有观点的故事”带来“高质量的信息增量”。

“我很讨厌吃口香糖,不仅没有吃到什么东西,还会让我反胃。没有信息增量,就像嚼一个口香糖的感觉。没有智力挑战就没意思。”

一

在2016年第一期《声东击西》播出以前,徐涛想做播客的想法已经酝酿了两年之久。2014年,她在美国德州参加“SXSW(西南偏南)”的教育峰会(SXSW EDU),电台《一天世界》《IT公论》创始人李如一邀请她作为嘉宾来录制一期教育相关话题的播客。

作为最早期的科技播客《IT公论》主播和播客网络IPN(Intelligent Podcast Network)创始人,李如一仔细地告诉徐涛如何用 Skype 远程连线并用耳机配合录音设备。她第一次体会到,做播客没有那么难,而且还是一种非常有趣的表达方式。

于是在2016年,徐涛和她在纽约的同事张晶做了第一期《声东击西》,主题是她们当时在做的有关美国大选的选题,后期剪辑直接拜托了李如一。刚开始做的时候,徐涛看着李如一的教学视频学习录音、剪辑,后来一点点扒着美国的优质播客,学习几分几秒进入片头,该用什么样的配乐。

2016年从一财跳到36kr以后,徐涛又决定开始做《硅谷早知道》,用播客形式讲述硅谷最新的热门话题和科技前沿。最开始,她摸索了评述、短讯等方式,最终确定了对谈的节目形式。

那时知识付费正在国内如火如荼,《硅谷早知道》第一季也采用收费的模式,以199元/年卖出了几千份。在没有太多运营推广的情况下,这个数字已令徐涛满意。

《硅谷早知道》从第二季开始转为免费,也迎来了听众的爆发式增长,这个转型显然是正确的——“对于记者而言当然是听的人越多越好”。

从36Kr辞职,放弃自己做了十年的记者职业,从零开始创业,这一定不像从胡同口拐个弯那么轻巧。但回忆起来,徐涛说,仿佛十年的记者从业经历、八年的硅谷生活,都是为了让她现在来做这件事。

2019年3月成立声动活泼以后,徐涛回国辞职,又在上海陆续见了风险投资基金ONES Ventures创始人任宁、JustPod联合创始人杨一和喜马拉雅、蜻蜓FM的人。

任宁所做的播客《迟早更新》带着一种文艺气质,而电视新闻编辑杨一则和前文化记者、杂志撰稿人程衍樑创立的播客《忽左忽右》则偏向于文化、社科、创作主题。

2019年1月,杨一和程衍樑在上海首次发起举办“Podfest China”活动,也是国内第一个播客行业大会。

在硅谷,徐涛已跟工程师和投资人两种人打了八年交道,而这次回国,她仿佛嗅到国内播客行业蛰伏着的活力。

于是,在不到一个月的时间里,她就带着儿子回到了中国,从一位记者正式转型为一位创业者。

二

除了她和联合创始人丁教以及从《声东击西》早期就在的运营和实习生小伙伴,声动活泼又加入了两名后期剪辑师、一名商务。作为团队领导者,徐涛除了处理与内容的关系外,开始学习处理与团队成员的关系。

之前在硅谷,徐涛会在长时间的通勤中听播客,但回到北京,打车路上常常是接连不断的会议电话,“真不知道之前我怎么好意思说自己忙!”

但她挺享受这种创业的感觉。“我能够想象,如果几年以后公司变得很大,有些人要离开,但我们依然是很好的朋友。”

做内容也有翻车的时候。《反潮流俱乐部》本来打算做ASMR(Autonomous sensory meridian response,俗名颅内高潮)主题的一期,团队里的剪辑师迪卡普里鑫(李鑫)找了B站上一个做ASMR视频的女生进行采访,结果出来的内容“跳票”了——“那个女生其实对ASMR一无所知”。

徐涛把稿子毙掉已经是周四中午,而周五中午节目就要发布,她对李鑫说:“你就自己聊一期吧!”

所以,经过李鑫连续24小时的奋斗,就有了和以往画风突变的“那些让你或舒缓或起鸡皮疙瘩的声音”,而这一期节目在播出后两周在小宇宙上的收听量暴涨到六千多,也创下了《反潮流俱乐部》有史以来的又一个收听量高峰。

李鑫是声动活泼团队里的第三号元老,从土木工程专业毕业后进入了房地产公司,从工程管理部门转到市场部。徐涛认识他时,他正辞去了所有工作,打算全职做剪辑。“他也是一个为了自己喜欢的事情放弃了之前轨迹的人。看起来普普通通的,但总是能给人不断带来惊喜。”

现在,声动活泼已经有近20个微信粉丝群,在Telegram群中也有四千多粉丝。不同节目的群画风迥异,有的很潮,有的安安静静,也有的常在聊一些“直男”的话题。

因为团队只有一名运营人员,没有额外精力对粉丝群进行运营活跃,只是每天早上在《硅谷早知道》的十几个群里发志愿者整理好的新闻早报。但运营小艾在初期就会每个月在群里进行听众调研,在疫情期间,也曾在粉丝群里发过问卷来收集选题意见。

这样的反馈和讨论是徐涛乐见的,在提供优质内容的同时,她也希望自己的听众能够带着思辨去消化节目内容,而不是像口香糖一样“嚼完就吐”。

三

2019年10月,声动活泼在公众号和听众群里发起投票,决定了第三档节目的主题《反潮流俱乐部》——一档以“撕碎主流,反叛平庸”的态度谈论时尚潮流与商业文化的播客,并在美国的Patreon和中国的爱发电、冲呀三个众筹平台上为这个节目发起了众筹。

这是让听众更深度参与播客节目策划的新尝试,在制作方面,《反潮流俱乐部》也突破过往的纯访谈类播客,而是加入了更多声音素材,为听众带来新鲜的听觉体验。

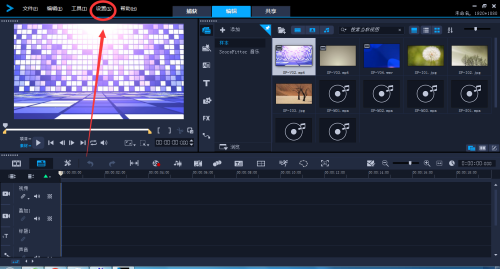

声动活泼旗下的三档节目

国内蛰伏多年的播客行业似乎也在这个时候爆发了。2019年,中国网络音频行业市场规模为175.8亿元,同比增长55.1%。

国内头部播客《日谈公园》获得头头是道基金数百万人民币的天使融资后,出品的大型音频付费节目《李淼谈奇案》成为了当年蜻蜓FM年度UGC项目的销售冠军。

《忽左忽右》创始人程衍樑和杨一于2018年成立的音频服务企业JustPod协助碚曦投资出品的“贝望录”、与GGV纪源资本合作的“创业内幕”都入选为苹果播客“2019热门节目”。

随着2020年小宇宙的推出,媒体界纷纷入驻播客行业,内容创作者似乎信心满满。但播客行业是否能跑出自己的商业模式,形成良好的盈利生态,这在资本界和播客界都还没有定论。

声动活泼也在摸索着自己的商业模式。徐涛刚回国时,声动活泼就为宝马Mini做了定制节目,之后又与新世相合作,和复旦大学社会学系副教授沈奕斐聊了一期女性主义觉醒的话题。

节目播出后一周,这门课的销售量就打平了ROI(投资回报率),这个数据对于整个处于初试水阶段对播客广告主来说已经令人满意。他们又接着与新世相合作了一期讲积极心理学的课程,徐涛完整地听完了这门课,并打算推荐给团队里的所有人。

“对于内涵非常丰富的商品其实是非常适合去定制一个播客来解释清楚的。”

现在,作为公司创始人,徐涛不仅仅需要专注于内容,还要考虑商业的问题。

讲述中国企业家出海故事的《到海外去》第二季从今年7月份开始订阅制收费后,到目前以200多元的价格卖出几百份。“我们不敢把目标定得太高,因为知道这本来就是一个小众的东西,而且我们定价也确实比较高,不可能像得到一样大卖。”

在采访中,徐涛多次提到得到。得到App是罗振宇做的知识付费平台,商科类的课程销售量平均能达到5万以上,2019年中文音频娱乐行业总产值179亿中的大部分也来自类似的知识付费,而其中播客能占比多少,行业一直还没有能够准确量化的数字。

小众和商业化冲突吗?

徐涛觉得不。“商业化是什么?商业化就是能够持续地卖钱(有收入)。”

在考虑声动活泼的商业化时,她会去看一些美国播客是怎么做的。

除了品牌广告和付费内容以外,她还计划以声音为介质打造具有沉浸感的系列故事,加入不同信源的访谈、配乐、声音,用深度记者做特稿的方式做出像纽约时报《The Daily》那样的作品。

但她认为,整个音频市场,即使是在美国,也才刚刚开始。做音频内容公司的机会是她所喜欢的,所以机会来的时候,她就毫不犹豫地抓住了。

而中国的播客们,在蛰伏了整个寒冬以后,终于破土而出,但能否成长为林木,徐涛也仍在观望着。

觉得这个机会特别适合,就会迅速行动起来

三明治:“声东击西”这个名字是怎么取出来?

徐涛:当时我们很随机地起了很多名字,然后张晶(当时在第一财经驻纽约的同事)说了一个“声东击西”,我说这个挺好的。

但后来我就觉得我很吃亏,因为她是在东海岸(纽约),我在西海岸(硅谷),我是被“击打”的。还有我们后面附加上去的一个寓意,中国是在东边,美国是在西边,这是一个东西方的对话。

三明治:在36Kr是怎么开始做播客的?

徐涛:36Kr当时深度部没有建立起来,但它有编译团队,美国出了什么新闻马上就会有人编译出来。

对于我而言,写长文章是跟不同报社非常专业的记者在竞争,我绝对采访不到比他们更深入的东西,所以这是一个重大的问题。但我也不愿意写快讯,我觉得那个是很没有意思的。所以我就说要做播客。

最开始的时候,一切都是自己摸索。一开始考虑过solo;还看过要不要有一个新闻出来,我马上做一个评述,就有点像我写一个专栏,然后把它念出来;还有是不是找一个人跟我来聊。这几种我们试过,就发现可能聊是更加合适的。

但决定聊的形式之后又有一个问题。我和张晶彼此都很熟悉了,剪辑也很方便,设备非常固定,但引入外部的一个人进来,就变得更复杂了。所以那段时间,我琢磨了NPR的很多档节目。

我甚至会把研究它几分几秒的时候是Introduction的地方,什么时候是正片,什么时候音乐进入,怎么去配背景音乐。

我有让36Kr帮我找后期,但发现其实也没有什么人真的在做播客后期,他们全都是类似于要求你有个逐字稿,然后再去做编辑。

但播客没有办法做逐字稿,所以当中磨合了很长时间,也找了很多个后期团队来配合,最后都没有成功。

最开始我们都是自己剪,后来招了一个还挺不错的姑娘,我粗剪一刀,然后让她做一些后期的细节。

三明治:当时《硅谷早知道》做了哪些选题?

徐涛:和之前新闻采访一样的思路。我在《第一财经周刊》基本上都是趋势报道,发生了什么趋势,然后去报道出来,所以当时采访更多还是类似于美国本土的一些,不会特意去采访华人。

但是播客面临一个问题是,你如果用英文采访,听众听不懂。所以就更多得去找华人进行采访,所以得去看什么话题,有什么华人适合去聊。

三明治:做记者十年陷入迷茫期时,业内同时期做科技记者的人更多地转型去做VC、区块链,为什么你没有去做别的,而是选择去做了播客?

徐涛:其实有其他机会找过来,但好像每次机会来的时候,我都选择了我最喜欢的决定。面对不喜欢的选择,我不自觉地就会犹豫,然后拖着拖着这个机会了就没了。

但是你觉得这个机会特别适合,你就会迅速行动起来,还特别开心,那就是你做的对的事情。

三明治:所以从美国回中国的决定就做得那么迅速吗?有遇到什么阻力吗?

徐涛:我记得这个念头第一次萌生是我回国不久之后去了一趟上海,见了好多人。当时各种各样的人给我很多观点,都是就各自不同的,跟在硅谷就很不一样。

在硅谷就只有几种人,工程师、投资人,我获得的反馈其实是很单一的。然后当时我从上海要回北京的时候在等高铁,就给张晶发了一条消息,说我觉得我应该回国,这是我印象当中第一次提出来。

其实因为我的听众在中国,合作伙伴也在中国,反馈也是在中国,所以在中国做公司更直接。

回国没有什么阻力,PM2.5是最大的烦恼。稍微空气差一点,我嗓子就会疼。

三明治:你在北京也生活了很久,然后去美国也生活了很久,再次回来有什么不一样的感受吗?

徐涛:其实我觉得中国进步很大的,各方面硬件、科技之类的都很好,人所展现出来的那种状态也是能感觉到的。

我记得我出国的第一年,最大的感受是在中国,比如去银行办事,陌生人会对你很粗鲁的,在美国不会有人对你态度不好,进电梯不认识的人还会跟你say Hi。

但是后来我回国,我发现大家的态度越来越好了,你去办个什么事,大家也都是笑眯眯的,你要是不太开心,人家还给你开个玩笑什么的。

前几年我回国的时候,下出租车我对司机说谢谢,人家也不回,会觉得怎么还要对我说谢谢,现在我说谢谢,人家会说“好嘞”“你走好”之类的,所以这种细节能够感受到的。

作为一个主播,肯定要有自己的观点

三明治:《声东击西》的选题都是怎么来的?都是你感兴趣的话题吗?你们会定期开选题会吗?

徐涛:开选题会,然后判断这个选题好不好,适不适合用声音的方式做出来。而且因为我们现在栏目比较有限,有一些选题挺好,但不太适合我们现在有的栏目,比如游戏,那我们只好暂且先不去做。

三明治:什么叫做适合用声音的方式呈现?

徐涛:比方说故事性非常强,是适合用声音的。或者你找一个嘉宾,他能够把这个事说清楚的。但是有一些事情非常复杂,比方说去分析一家公司的商业模式。

你所能看到的传统商业媒体的一篇封面报道,肯定要采访无数多个信源,然后拼出一个商业帝国,最后留给你来做判断,这种就不适合声音来表达。

三明治:你觉得做一个播客主播或者制作人和做一个记者,这两个职业需要相同或相似的技能点在哪里?不同点在哪里?

徐涛:你得考虑最后呈现的形式。记者考虑的是呈现出来一篇文字内容,得去采访很多信源,得去考虑怎么用文字的方式把逻辑说清楚。

但做播客的话,如果是嘉宾观点型的,你可能需要考虑嘉宾自己表达能力怎么样,他的故事怎么样,他说出来这个观点是不是对听众有益的。

三明治:你作为主播,是一个主持人的角色,还是有自己鲜明的观点的呢?

徐涛:昨天我刚被别人问到说,为什么你不多表达自己的观点,为什么你总在提问,不表达观点?其实我对每个话题都有自己的想法,但我觉得作为一个主播,应该让嘉宾多说。

我不同意的看法肯定都会去问,但基本上到现在采访的嘉宾,其实我们更多的是共鸣,我的很多观点其实也被嘉宾表述出来了,我没有必要再去复述一遍。

三明治:所以你觉得如果是作为一个主播,他需要去有自己的观点吗?

徐涛:我觉得肯定是要的,因为你自己的价值观是贯穿在怎么去挑选选题,从什么切入口去进入,为什么要问一个特定的问题,甚至是为什么要挑这个嘉宾。

我觉得如果你没有观点,你就会很纠结你到底是找谁,可能随便抓一个人就来做嘉宾了。

三明治:感觉你在播客节目中会是一种很冷静、理性的感觉。你是一个比较理性的人吗?和你的记者职业经历相关吗?

徐涛:我觉得我一直是一个逻辑思维感比较强的人。刚开始做记者的时候,编辑也会说我想事情比较条理清晰。

我觉得做什么事情都需要你能够更加有逻辑地去思考,但我可能就没有办法做一个很优秀的虚构类作品,比方写个小说剧本。

三明治:你会有遇到嘉宾不太聊得来的情况吗?

徐涛:暂时没有。做《硅谷早知道》的时候,有的工程师没有办法好好把观点表达清楚。

这种很头疼,但后来会也注意,pre-interview就很重要,正式采访之前可以跟他聊一聊,看看他表达能力怎么样,表达能力不好,你就不要向他提出邀约。

三明治:做主播有没有锻炼口才的感觉?

徐涛:我的语速变快了。之前我是一个语速很慢的人,然后做了播客之后,最开始几期觉得自己语速怎么那么慢,像个二傻子,就下意识地增加了,现在语速就还好。

三明治:刚开始的时候你会觉得自己做的播客比较小众吗?

徐涛:刚开始不会去想小众不小众的事,就是一个自我表达,就是采访了那么多没写出来,我就说出来,这种感觉。

刚开始也不知道谁在听,发现有人在就很惊讶,想象不到为什么有人要听我讲这些东西。现在建立了一个粉丝群,而且会很刻意地去后台看数据,看大家的评论。

三明治:现在的话是一些什么样的人在听呢?

徐涛:60%多在中国,30%多在国外,中国北上广深多一些,基本上学历都比较高,大多数都会是本科及以上,大部分人会是年轻的professionals,在职场上也有一些经历。

然后各个栏目会有不一样,比方说《反潮流俱乐部》更加年轻一些,像《硅谷早知道》可能年龄更加偏大一些,男性也居多一些。

在美国基本上是哪里华人多,哪里的数据量就多,像纽约州和加州是最多的两个地方。

三明治:现在做一个播客公司,你的心态是一个做内容的心态,还是说公司要有一个商业性的目标?

徐涛:这两边都要想的。首先,商业肯定要想,但商业的发展一定是建立在内容做好的前提下。其实我们刚开始想做这个公司的时候,就已经有投资人跟我们聊,说你要不要做下沉市场。

他会让我们去想一想抖音它到底是怎么做起来的。我觉得也很正常,因为投资人会去看那些特别迅速和大的增量。但我不会去做下沉市场。

三明治:声东击西会接什么样的品牌广告?

徐涛:去年一回国就接了宝马Mini的广告,最近又接了新世相的广告。基本上现在找过来的品牌,他们都很珍视自己的品牌,对自己的品牌价值定义得是非常高的,并不是想走简单的流量带货。

因为品牌附加值很高,品牌背后的意义非常丰富,所以不能用简单的买卖来打动消费者。比如新世相这门爱情社会学的课,不是看标题就能知道背后有多么丰富的含义在里面的,不是所有人都能够get到作为一个社会学教授来讲爱情这个事情,能够讲的有多深有打动人。

像宝马Mini不仅仅是一辆车,它背后也有很多的设计感、文化意义。

三明治:你会觉得整个团队生动活泼,整个团队他会有一些特质或者是企业文化之类?

徐涛:这也是我极力想要打造的一种感觉,真诚。

我们最开始很长一段时间,只有四个人加一个实习生,我、丁教、在硅谷的主播,然后还有迪卡普里鑫(剪辑师)和小艾,小艾是我们的运营。

我们都是有话直说,尽全力做好自己的事情,彼此支持,就是这种感觉。我们开会也是经常这样,小艾经常开着会突然就说“我要直接说一个事情了”,然后说一些类似于批评之类的话,但是通常这些话对整个团队肯定是对的。

现在团队有八个人,我们之前的实习生愿意留下变成正式员工,我们也觉得很感激(appreciate)。还有我们现在的商务,去年就想要加入我们,但那时候我们太小了,我觉得我们聘不起他,没有想到经过半年之后,我们长大了,可以聘用他了。

所以团队里都是对播客很有热情,彼此之间很信任的人。我想起他们来就觉得就很开心。

怎么去表达,去讲一个故事,其实都是相通的

三明治:你自己平时会听什么类型的播客?

徐涛:最近我很喜欢三个女生做的叫做《世界莫名奇妙物语》,就属于聊天型的,但她们的信息增量也很大,比方说有一次他们讲女巫,被小宇宙给推到首页了,讲中世纪女巫文化,为什么会妖魔化女性等等。

搞笑的方式也可以有信息增量。比如《跟宇宙结婚》,我被强烈推荐了带鱼的那一期,他真的是一本正经地普及了带鱼这种物种,包括带鱼是一种什么样的鱼,它怎么回游,是在深水区还是浅水区,到带鱼要怎么吃。他们用一种特别搞笑的方式讲平时不会关注的科普知识。

三明治:对于一个听众来说,你觉得比起公众号文章、网页、杂志、书本、视频,播客其自身的特点是什么?

徐涛:首先,主播会跟听众有亲近的感觉,所以听众从某种程度上是信任你的。这也是为什么我们不会什么广告都接。

另外一个是播客可以把一些更复杂的东西展现出来。就像在公众号当中,经常是神转折来推一个东西,但其实它只是因为前面的文案写的特别有意思,并不是突出说这个产品究竟好在哪里。

但播客能够通过植入的方式,以一种更加丰富的方式去呈现某个东西背后的价值或丰富度。比方说像我们帮宝马Mini做的那一期植入,其实我们是在讲颜色,无论是从历史学、社会学还是从心理学方面,讲颜色对人类产生的作用。

你才知道原来在二战那段时间大多都是灰不溜秋的T型车,但宝马Mini是第一个大胆使用红颜色的车,所以艺术家喜欢。这也是一个小知识点,所以植入进去了,你就知道了Mini这个车背后的历史感。

三明治:你现在还要在继续写东西吗?

徐涛:我有自己randomly地记一下,就有点像日记。也在写剧本,音频剧剧本。其实未来可能会成为一个创新的方式。

三明治:现在可能写作比较少,会觉得有点可惜吗?

徐涛:还好。你怎么去表达,你怎么去讲一个故事,其实都是相通的。我不觉得说我不做了,我的写作能力就丧失了。

三明治:以后还想做什么样主题的播客?

徐涛:我得保密一下。

三明治:你觉得播客行业未来会怎么发展?

徐涛:你想象一下五年之后你会怎么去听东西。那个时候,降噪已经做得非常好了,耳机不会塞在耳朵里像现在的AirPods Pro一样难受,可以挂在那里就感觉不到。

耳机还会变得非常智能,别人走近跟你说话的时候,播放的东西自然而然就停了。不会是想到听一个东西的时候,还要掏出一个手机点一下或者找一找,你可能会非常自然地用语音交互的方式或者用一个手势来唤起,所以它的一整套交互界面会发生变化。

当交互界面发生变化的时候,内容会怎么去呈现?它可能是另外一种方式。比如你不听仙侠小说,你不希望在你的交互界面当中出现仙侠小说这个选项。那个时候软件怎么去掌握你的喜好,怎么给你精准定位的推荐,这就是很重要的。所以我觉得这样一整套逻辑其实会改变。

三明治:这个事情你觉得可以做多久?

徐涛:很久。这个市场能够多久,我就可以做多久。

本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:若冰

关键词: 播客